西方砂漠オアシス/

Western Desert&Oases

エジプトは国土の90%が砂漠。砂漠を3つの地域ごとわけるとナイル川の西側を西方砂漠、東側を東方砂漠、シナイ半島のシナイ砂漠にわけることができます。3地域の中でも乾燥した地域とされ世界でも最も降水量が少ない西方砂漠。時には20年以上雨が降らないということもあります。そんな西方砂漠にも、4箇所のオアシスがあります。オアシスは砂漠内の海抜0m以下の窪地に地下水がたまり人々が集まりできます。砂漠ですが動物も多く生息し農業も営まれています。特にナツメヤシは古代から採れた作物の1つで現在は輸出も行なっています。

バハレイヤ・オアシス/

Bahariyya Oasis

カイロから約4~5時間ほどの距離にあるオアシス。第18王朝から歴史に名が残り繁栄したのは第26王朝。後にアレキサンダー大王も訪れ神殿を造りました。保存状態などはあまりよくありませんが、エジプトで唯一アレキサンダー大王のカルトゥーシュが黒砂漠発見されました。1999年には100体を超えるミイラの発見があり、この地域にはほかにも1万体近いミイラが埋まっているのではないかと言われています。 近郊には、黒砂漠と呼ばれる三角形の黒い小山が続くエリアがあります。この黒い小山は玄武岩によるものです。中にはギザの3大ピラミッドに似たものもあります。 さらに進むとクリスタル・マウンテンと言われる水晶のような岩が広がるエリアがあります。ここの岩は、太陽光により岩がキラキラして見えます。すべて天然石です。(※ここの石は持ち出し禁止です。) そしてさらに進むと西方砂漠1番の見どころ白砂漠に着きます。ここは変化に富んだ奇岩が無数に点在するエリアです。これらは、石灰岩が長い年月をかけて風化し現在の奇妙な形になりました。大きいものでは高さ5mほどのものもあります。夕暮れ時は、夕日が当たり幻想的な風景が広がり、夜になると驚くほどたくさんの星がきれいに見られます。

ファラフラ・オアシス/

Farafra Oasis

白砂漠からすぐ近くにあるオアシス。古代よりリビアからエジプトを守る重要な軍事拠点でした。芸術家バドル氏の私設博物館があり、オアシスの村に住む住民を素焼きの人形や砂漠の砂を使った砂絵で表現した、素朴な村の暮らしを描いた絵画が展示されています。

ダフラ・オアシス/

Dakhla Oasis

アラビア語で『真ん中』を意味するエジプト第2の人口がいるオアシスです。町の中心は古代エジプト、アモン神の妻の名前がつけられておりムートと呼ばれています。ムートが中心になる前は、35km離れたカスルという町が中心地でした。カスルは迷路のように路地が入り組んでいます。ミナレットの上からはカスルを一望することができます。

ハルガ・オアシス/

Kharga Oasis

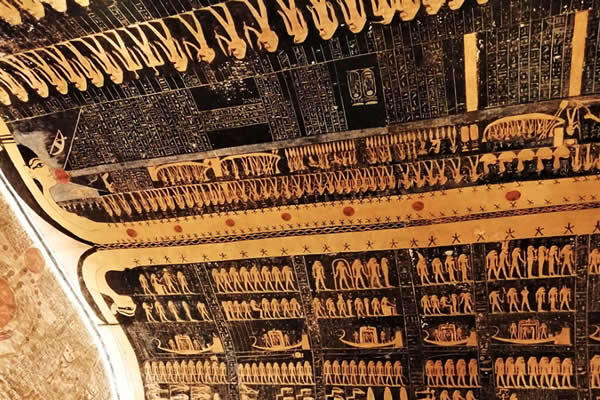

西方砂漠最大の町。10km離れた場所にあるバガワット(Bagawat)の死者の町は、紀元4~6世紀にかけてのキリスト教徒(コプト教徒)の共同墓地遺跡で、墓の中にはアダムとイヴ、ノアの箱舟、モーゼの出エジプトなど聖書のシーンが鮮やかに描かれています。