聖書について

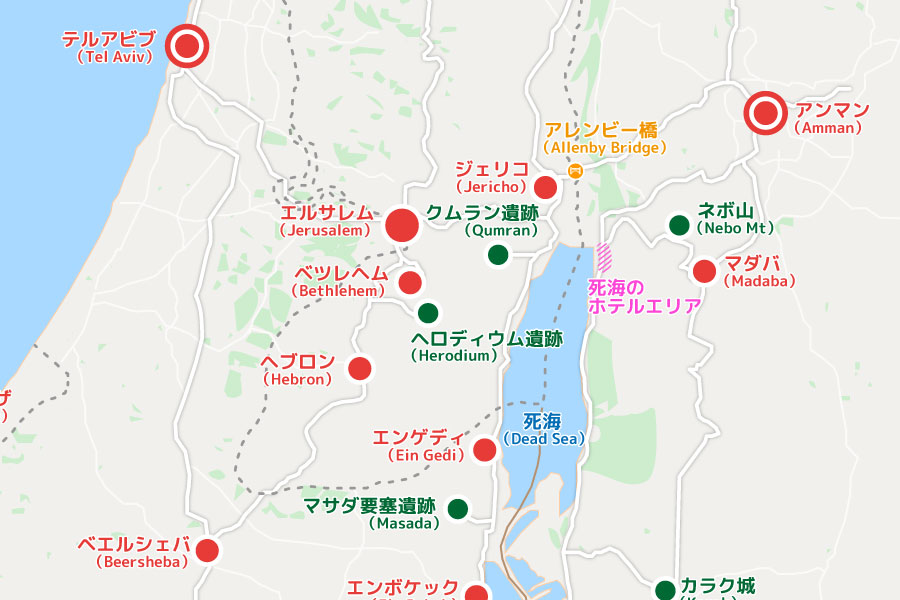

イスラエルを旅する上で事前に予備知識として持っておきたいのが、聖書(旧約聖書)のあらましです。近年の遺跡発掘により聖書に登場する地名が実在する地名(古代の都市)であったことが次々と明らかになり、聖書は史実をもとに描かれたものではないかとする見方が広がりました。これは聖書の時代や出来事を科学的な手法で研究し、考古学的な証拠を通じて聖書の歴史的な信憑性を探求する学問として「聖書考古学」と呼ばれています。世界最古の城壁都市とされる「エリコ」の都市遺跡が発見されたことで、モーセの後継者ヨシュアが契約の箱と角笛で難攻不落の城壁を打ち壊したとされる「エリコの戦い」が史実ではないかとの見解も出ています。また、神の怒りに触れて天からの硫黄と火で滅ぼされた「ソドムとゴモラの町」についても多くの研究者がその実在を調査して、死海沿岸部に存在した可能性を示す痕跡も見つかっています。

旧約聖書では「神と人間との契約の重要性」が常にその根幹をなし、歴史は神が起こしているという視点に立っています。物語は「天地創造」から始まり、イスラエル民族が神から「約束の地カナン」を与えられて、イスラエル王国を築き、その後バビロン捕囚の苦難を経て、エルサレムに戻り、神殿を再建するまでの「およそ1500年におよぶイスラエル民族の歴史書」と言われています。主な登場人物を時系列で並べると、天地創造の時代(アダムとエバ、カインとアベル、ノア)、アブラハム一族の時代(アブラハムと甥ロト、息子イサク、孫ヤコブ、ひ孫ヨセフ)、モーセの時代(モーセと兄アーロン、ヨシュア)、イスラエル王国の時代(サウル王、ダビデ王、ソロモン王)、そして預言者たちの時代=バビロン捕囚の苦難(サルゴン2世、ネブカドネザル2世、キュロス大王)へと続き、エルサレムに帰還したイスラエル民族が神殿を再建したのちは、神からの預言が途絶え、救世主の出現を待つ(物語終了)、というのが旧約聖書の大まかなストーリーです。

【余談】:1500年の歴史とは、ヘブライ人の祖アブラハムの誕生(紀元前2000年頃)から、第二神殿の再建(紀元前516年)までを指します。

旧約聖書では「イスラエル民族が厳格に戒律を守り、神を敬うならば神は祝福と恩恵を与え、救いと繁栄を約束する」と謳っています。しかしながら、後に登場する「新しい契約」を信じるキリスト教においては、そういう「神はイスラエル民族だけを救う」という解釈は邪魔で困るため、「苦難の歴史の末に、ダビデの家系から人類の救世主(メシア)が誕生してくる」という約束を「旧い契約」とみなしました。つまり、新約聖書とは「旧約聖書で約束した救世主が到来した=イエスこそが救世主」という福音(良い知らせ)の物語であります。福音書には「イエスの誕生から死、復活まで」を4人の著者(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)がそれぞれ別個に書き記しています。イエスは、ベツレヘムで誕生し、ナザレで育ちました。30歳で覚醒し、新しい考え方を布教し始め、33歳で「大衆を扇動した罪」で死刑になっています(ゴルゴダの丘で磔刑)。エルサレムを聖地とする三大一神教として「ユダヤ教、キリスト教、イスラム教」があります。聖典や崇める神は違うものの、信仰の導きとなるベースには旧約聖書があります。旧約聖書に登場する神は、「ヤハウェ」であり、「主」であり、「アッラー」との認識です。なお、キリスト教だけは、三位一体説と取っています(神(主)、イエス、聖霊)。旧約聖書では預言者が「いずれ救世主は現れる」と予言して終わっていますが、3つの宗教の大きな違いはその「救世主」の考え方が異なる点です。ユダヤ教とイスラム教では「救世主はまだ現れていない」とし、キリスト教では「イエスがその救世主だ」としています。またイスラム教では、イエスは救世主ではないが偉大な預言者だとしている点は非常に興味深いです。